笔者按:在德国南隅小城弗莱堡(Freiburg)学习生活多年,最令人着迷的日常是我在去办公室的路上,在森林里慢跑的林间小道上,在穿梭于城市的有轨电车上偶遇三两个老师领着一群装备齐全的“小不点”,要么正手牵手去往森林的途中,要么正围坐在树下做游戏吃便当,要么正欢喜地带着他们捡拾的叶子、树丫以及各种花花草草满载而归。然而,多年来在欣赏这些孩子们亲近自然的画面之余,我却不曾有机会仔细思考在这些美妙的日常景象背后,是哪些因素促成了这座城市无处不在的自然教育氛围,直到全国自然教育网络的朋友发来的约稿之邀,促使我开始认真整理并追溯有关弗莱堡自然教育的渊源,并以此作为德国自然教育案例的一小段样本切片,分享给回归在自然之路上志同道合的朋友们。

德国自然教育的渊源与背景

注:以笔者所能收集到的信息而言,在德国,与自然教育理念和目标相近或类似的活动也可能以环境教育、森林教育、可持续教育、生态教育等概念代替,各种概念的使用通常也可彼此互换。在本文中,为了书写方便和统一,若非特别指明某具体案例,则皆以“自然教育”相称,但偶尔也用“环境教育”的概念。

地处欧洲中心山林地带的德国,因其地理位置上的天然因素,历史上有长期依赖森林资源而形成的经济结构,文化上也有悠久的已融入居民生活和思想的森林文化传统,其中的代表之一便是尤为中国朋友熟悉的格林兄弟童话系列,收录了原本流传于德国民间的、发生在森林里的各种奇遇故事。在这种经济、文化、生活上与森林资源和环境密切联系的氛围,也促成了德国在森林、生态研究方面的悠久历史。

今天全世界都非常熟悉并广泛使用的英文概念 Ecology,中文译为“生态”或“生态学”,最早便是来自于德国科学家 Ernst Häckel 在1866年提出的德语概念 Ökologie。除了历史地理等因素,德国近代历史中的工业与城市化和因此出现的社会与环境问题,也促使当时社会的有识之士积极反应,思考对策。例如,面对日益城市化和街道化的生活环境,许多德国家庭的孩子在放学后丧失了自由、自然、安全的活动空间。为了将孩子们从车水马龙的马路上吸引到安全地带,也为了让孩子们有接触自然并练习身体四肢的机会,莱比锡一间学校在儿科兼骨科医生Daniel Schreber 的建议下,于1865年创建了以儿童健康玩耍为最初目的的农圃花园(Schreibergarten[a]),该模式最后发展成为遍布全德国且持续至今的“份地花园”传统。

照片来源:史莱伯花园 (Schrebergarten)

20世纪60、70年代陆续在欧洲和西方工业国家暴发的一系列环境和能源危机,在德国主要表现为森林退还、核危机等环境问题,成为现代德国社会全民环境意识高涨,并促使社会与国家力量做出回应和行动的最直接历史背景。随后,各类环境行动、反核运动、绿党兴起,这些新的社会认知和活动与原有的自然、森林、生态传统的结合,形成了德国社会的环保意识从个人,到社会,再到政府的全面蓬勃发展。在教育领域,这种对自然、环境和生态的认识也在逐步发展,除了德国的正规教育系统(无论主流或另类,公立或私立),所有教育系统在各自教学理念中对自然和环境议题给予相当的关注。

虽然,从整个社会大环境角度来看,以自然教育为目的的行业体系并不十分突出,但以自然教育为单一面貌出现的机构还是有一定的数量,自然教育或环境教育在德国也有自己的网络和相当的规模。此外,以笔者观察所见,整个德国社会是以渗透式的方式,将自然或环境教育的知识、理念、活动融入到政治、经济、宗教、教育与社会生活的方方面面。

Photo by mali maeder from Pexels

地处巴登-符腾堡州西南角,同时与法国和瑞士相邻的弗莱堡市是一个因环保实践而闻名的德国小城,有人口约20多万。在对自然与环境议题的关注方面,弗莱堡市的案例有点像一个缩小版的德国案例。

一方面,作为黑森林山麓下的富庶小城,弗莱堡有着和整个德国社会一致的森林传统和森林文化,而历史悠久的“份地花园”在弗莱堡也有相当的规模;另一方面,因为70-80年代的环境运动和反核运动,弗莱堡有丰富的环境议题讨论空间和行动机会,例如它孕育出欧洲最大的太阳能研究机构(Fraunhofer-ISE[b]),拥有以可持续生活为主题而发展起来的实验性环保小区——沃邦社区(Vauban District[c]),还曾一度获得德国“绿色首都”的殊荣。弗莱堡市民中关注、参与环境与自然事务的人口比例庞大,绿党支持者众多,曾于2002选出了德国第一位代表绿党参选并当选的市长,并连续两届(16年)在任。

在这样的历史、社会和政治氛围中,弗莱堡当然不缺少各种形式丰富、内容多样的针对各类人群(儿童、成人以及所有公众)的自然或环境教育实践。除了正规学校系统和政府系统对自然教育的关注和投入,更有丰富多样的市民组织和社会组织致力于自然教育的实践、推广、人才培养和网络建设。以下是关弗莱堡自然教育案例的具体介绍。

自然教育在弗莱堡

一、学校系统

粗略划分,在弗莱堡的正式学校系统(在政府教育部门注册的)分为公立学校和私立学校。笔者所了解到的情况,公立学校对自然教育内容并没有严格或统一的规定,通常都不会设置单独的自然教育课程,而是以“渗透式”的方式,在学校的常规课程里融入自然教育的内容或元素。至于课程设计、课时比列、议题讨论等等更多基于任课老师的个人兴趣和知识储备进行安排。老师可以把自然教育以渗透式教学方式融入进自己所教授的学科内容,只要她完成本学科所规定的基本教学目标,教学形式上她可以有比较自由的选择。例如,她可以向学校申请将自己的某些课程安排在户外进行,这样学生可以有更多在自然中学习的机会。此外,学校也特别设有“森林周”,鼓励任课老师们在此期间带着学生们去自然中学习。

在弗莱堡的私立学校,尤其像蒙特梭利学校和华德福学校这样对于自然在儿童成长中的作用有特别认识的学校,他们对自然教育的重视程度明显高于公立学校。在华德福学校的教学系统中,自然主题的教学设计本身就是整体教育理念的一部分;而蒙特梭利学校的课程设计里,也有相当比例的自然教育内容。华德福学校和蒙特梭利学校的系统里都设有教学内容更为灵活的幼儿园部,自然教育的内容和课程设置尤其可以体现在这个阶段的教学中。例如,在弗莱堡其中一所蒙特梭利学校(Angell Montessori Schule[d])的网站里,幼儿园部的网页上的教学理念特别强调了他们对自然教育的重视,以下是部分内容摘录(翻录自德语原文):

照片来源:蒙特梭利学校网站

“孩子的责任感和警惕性来自他们对环境和自然的理解,因此,观察、体验和塑造自然是蒙特梭利教育的重要组成部分。我们的户外区域设有沙坑和泥坑,以及攀岩和游戏设施,为孩子们提供大量且多样的自然体验机会......我们定期安排孩子们去往周边地区,探索城市和大自然环境,自然探索部分的活动通常安排在我们的森林日进行。”

另外,从该学校官网上针对家长的信息中不难看出,学校极力向家长传递学校非常重视孩子与自然相处并在自然中学习的信息,这也从侧面反应家长们对自己孩子所受自然教育的重视。正是这种学校和家长的双重重视,才出现了笔者按中所描述的迷人场景:不同的班级,不同的年级,在不同的季节,定期由老师带着孩子们转战在城市与自然之间,去往森林,零距离亲近自然。在此,有一个跑题但非常重要的观察,弗莱堡的市政设施(如公共交通系统)以及它的城市规划(如严格限制城市扩张规模,市区和郊区森林区的自然游乐场的合理分布与布置)等等,在很多方面都充分地考虑了人与自然接触的需求,使得学校自然教育的教学安排可以很方便且安全的开展。

顺带一提的是在弗莱堡的高等教育系统中,拥有像弗莱堡大学环境与自然资源学院这样的研究林学和环境类学科的专业学院。而学院的老师和学生是各种环境议题和活动的重要发起者、组织者和参与者,更是各种公众类自然教育的重要非正式师资来源。但遗憾的是,到截稿为止,笔者尚未查询到弗莱堡或德国其它地方的大学设置了专门的自然教育或环境教育专业,但打听得知不少参与森林幼儿园或自然学校的老师都有生物学或地理学背景。 另外,笔者也是直到最近才弄明白,实际上,真正把自然教育看作一个行业并给予专业重视和支持的是德国的职业教育、继续教育、成人教育和终身教育领域。

二、政府系统

在德国联邦政府层面,“环境、保育与核能安全部”以及“食品和农业部”是两个与环境议题有关的部门,负责制定相关法律,如于1976年制定的《联邦自然保育法》,或协调涉及全国或欧盟范围内的环境或自然保育事物。而更具体的环境政策,包括相关教育类的政策,则由各州政府自行制定安排,最后的工作成效和影响力也取决于各州政府执行力度。

在弗莱堡所处的巴登 - 符腾堡州,负责环境、农林等事务的政府机构分别是“环境、气候与能源厅”和“农业事务与消费者保护厅”。这两个州政府机构有很多影响自然教育的政策和措施,并运用各种形式支持自然教育。

例如,从属巴州环境厅的“州自然保护局”,自1987年便成立并资助了开展至今的“生态教育巴士项目”。他们面向学校和公众提供免费的自然教育和自然讲解等活动和服务,向儿童、青少年和成人讲解有关动植物及其栖息地的知识,并提供让人印象深刻的自然体验活动。巴登州的生态教育巴士共有四辆,分别配置在斯图加特、卡尔斯鲁厄、弗莱堡和图宾根四个地区。每辆大巴都装备有必要的自然观察、自然游戏以及自然实验仪器。根据学校和其它公众团体申请和预约,生态大巴和生态讲解员会前往当地的自然社区进行活动,如同一个移动的自然观察实验室。

另一个例子来自巴州政府林业系统的“巴州林业研究所”,该研究所办公地点正好设在弗莱堡。除了日常的与林业相关的研究工作, 他们也有专门负责公众教育的部门,负责组织、策划针对大众的森林教育项目。例如,巴州林业研究所与其它森林教育机构合作,每年在弗莱堡组织针对亲子家庭以及公众,有上千人参与的 “森林日”活动,由林业研究系统工作人员担任第一线公众森林教育活动的设计者、组织者,以及讲解员,将他们的专业的林业知识与趣味的自然体验活动结合,让森林知识以寓教于乐的方式传递给普通大众,特别是传递给孩子们。

读者可以把“森林日”理解成一个在森林里举行的、关于森林和生态系统知识的、为了森林和林业研究、经营以及大众服务事业的大规模森林游园活动。“森林日”的活动包括各种自然体验、手工、知识问答等,集木艺、泥术、攀树等等活动为一体,特点是欢乐不至吵闹,趣味不失内涵,活泼不避严肃,甚至位于森林里的活动现场,其布置也没有因为大量的人为活动而显得喧宾夺主,没有破坏自然该有的样貌。总之,“森林日”为公众和儿童创造了一个很好的学习、了解和感受森林和自然知识的公众参与氛围。

此外,巴州林业研究所还组织以培养森林讲解员和自然活动带领员为目的的森林教育培训(以周末1-2天的短期授课形式,课程持续两年,参与者多为林业系统员工,尤其以年轻父母居多),并授予林业系统所认可的从业证书,持此证书者可申请相应的自然讲解类工作。

除了以上由巴登州政府环境或林业相关机构主持的自然教育和森林教育活动之外,弗莱堡市也有相当丰富的自然教育资源,提供各种面向大众的自然教育机会。其中,最为弗莱堡人熟悉的是名为 “生态馆”(Ökostation[e])的生态教育中心,提供针对学生、老师以及普通大众的各种环境教育内容。

弗莱堡生态馆由弗莱堡政府与环保组织“自然之友”(BUND)共同成立,但由BUND经营管理并提供具体的环教课程。BUND是德国著名的老牌环境组织,以关注并回应各类现实环境问题(如气候暖化、能源消耗、汽车消费、过度消费、基因改造、土地退化等)为其活动的出发点,相应的,生态馆提供的环境教育也是希望回应这些环境问题。同时,他们相信有效的环境教育应该是在自然中的教育,因此在一个名为“绿色课室”项目中,环教地点设置在了生态馆的户外花园。

在那里, 孩子们学习观察花园水塘的微观生态和水生动物群,或在花园农圃里认识有机的堆肥土壤、土壤环境以及土壤昆虫,并学习基本的农耕知识(识别蔬菜,食用、药用草本等),特别还要亲身参与耕作实践,再或者,孩子们参与自然笔记活动,用图画和文字将一年四季中对自然的观察记录下来,学会观察、关心、关照身边的细微自然 。

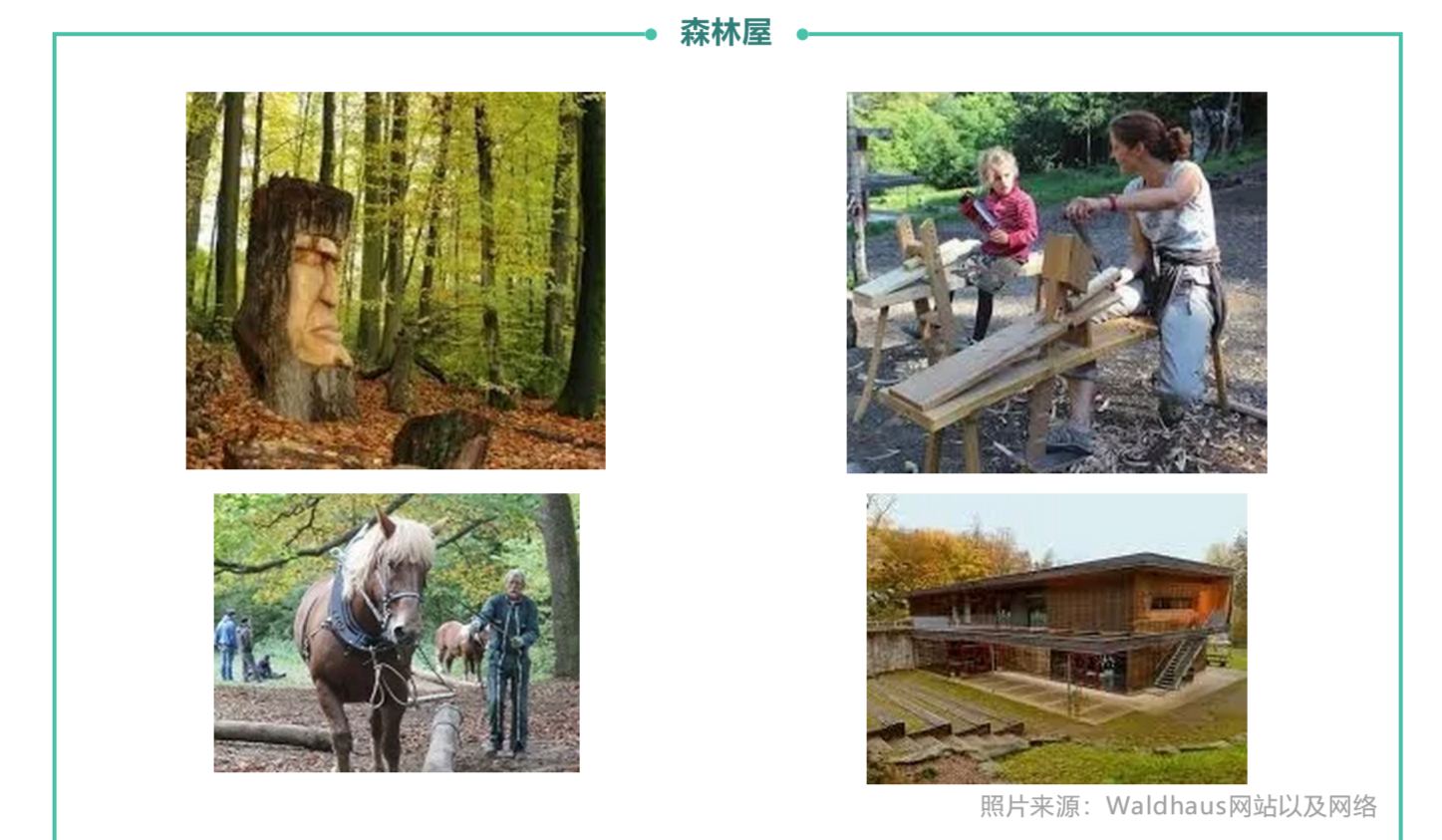

“森林屋”(Waldhaus[f])是弗莱堡当地另一个重要的以森林为主题的自然教育中心,由市政府基金提供资金和永久场地。“森林屋”自然教育中心每周提供各类收费(少量免费)的体验活动,以笔者手边收集到的该中心2017-2018年秋冬季的活动宣传单为例,活动内容有诸如菌菇识别、本地实用药用草本识别、汉字(日语)书法、造纸、制作蜜蜂/昆虫旅馆、个人生活木工、团体独木舟凿制、森林生态徒步等以短期课程形式提供的手工、木工、自然类体验或赏习活动。每次活动时间1-3小时左右,根据其内容收费约10-30欧元/人,另有深度学习活动或多天的远足学习活动有可能收费150-300欧元/人。

相对于作为环教基地的弗莱堡“生态馆”和他们提供自然教育活动,“森林屋”更像一个自然类体验和学习的实体平台,各种有自然知识储备和相关技艺的个人或团体都可以申请与他们合作,通过“森林屋”的平台作用,为自己找到有自然教育和体验需求的听众、参与者、服务人群,亦或客户。

此外,弗莱堡市立博物馆也开辟出专门的以自然为主题的 “自然与人”博物馆分馆(Museum Natur und Mensch[g])。每年该博物馆都有关于自然与人的主题展览,目前的主题是“人与蜜蜂”,这是当前德国社会热烈关注并讨论的话题,大量野生蜜蜂和传粉昆虫由于不明原因而消失导致它们的数量减少,引发德国民众对生态退化、食物生长尤其是蜂蜜产量的各种忧虑和反思。

三、市民组织或社会组织系统

“森林幼儿园”是一类专门以森林教育为活动主题的,多由市民自发组织的自然教育模式。 虽然森林幼儿园取名“幼儿园”,但它不是传统意义上的需要与正式小学教育系统做衔接的幼儿园,也不是只接受学龄前儿童的学前班或托儿所,而是基于家长对自己孩子在自然中成长的必要性的考虑,从孩子上幼儿园或上学之余的时间里安排出的额外参与的自然活动,至少这是笔者在弗莱堡收集到的有关“森林幼儿园”的案例情况(该案例将作为具体的自然教育实例待后文详述)。

“森林幼儿园”这一自然教育的形式非常能够说明德国的市民阶层和个体在面对工业化、城市化以及自然缺失症等一系列环境与生活挑战的时候所表现出来的主动性、能动性和创造力。他们能在较短的时间内,快速聚集实施自然教育所需的要素和条件(师资、经费、场地、活动设计、实施,以及团队组织、协商与管理等)。这除了与组织者(多为儿童家长)的自身素质与能力有关以外,同时还在于如前面所介绍的德国自然教育的历史渊源,全社会对自然与人类关系的基本共识,以及学校和政府系统已做出的各种努力。各个层面的多方努力,以及以此积攒的数十年甚至上百年的传统、经验、知识和资源,经过一代又一代人才的培养、传递、实践、启迪,最后才得以汇集成今天我们作为局外人所能看到的有关德国自然教育的郁郁葱葱,枝繁叶茂。

德国自然教育这种繁盛景象特别能在成千上万个自发的社会组织中体现出来。在“绿色城市”弗莱堡,活跃着大大小小成百上千个与森林、自然、环保、可持续发展、生态农业等相关的NGO[1]。既有影响力遍布德国全境的老牌生态协会如NABU (Naturschutzbund Deutschland) 和 BUND(Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland),国际组织如绿色和平、WWF,也有如 “南黑森林自然公园”等区域性协会,还有弗莱堡本地的专注森林高空绳索课程的“弗莱堡森林绳索园”,以及近些年发展壮大的关注可持续农业和社区农业的“Die Agronauten” 和市民协会“Garten-Coop”等等,无论是他们组织的传统项目、常规活动,如观鸟、识虫、辨花、徒步、涉溪等等,还是新开展的特别活动,如森林音乐节、农耕节、绿色电影周等等,都无处不在的涉及自然教育的方法、理念或话题、实践。甚至很多不以自然、环保为主题的NGO,也会在各自领域内,加入了针对成员或公众的自然或环境教育的内容或组织相关议题讨论。

[1] 按照国内习惯,也可称为市民组织、社会组织、民间组织等等,在德国通常被成为 eingetragener Verein, 缩写 e.V., 意为“注册协会”。

还有另外一些组织或团体,笔者暂没有了解到它们在弗赖堡的活动情况,但作为和自然教育关联性比较大的机构,笔者认为可以稍微提及一二。如“德国青年自然观察联盟”,是致力于青少年自然能力培养的协会组织。再如,童子军团体,无论它们是由教会或非教会机构主导发起的,德国童子军体系应该可以被理解为自然教育体系的一个类别。虽然童子军的自然活动更偏向于儿童野外生存能力的培养,而非遵照今天我们熟知的“自然教育”理念开展活动,也未将“以有吸引力的方式,在自然中体验学习关于自然的知识和经验,建立与自然的联结,尊重生命,建立生态的世界观,遵照自然规律行事,以期实现人与自然的和谐发展”作为他们的首要活动目的,但客观上童子军活动帮助了“自然教育”目标的实现。

具体案例分析

除此以外,还有很多值得介绍的德国自然教育案例,但由于笔者调研的各种局限性,不能一一分享,在此仅简要介绍以下两个案例:一个是一所非常有德国特点的“自然学校”案例,另一个是经笔者访谈整理的“森林幼儿园”案例。

案例一 自然学校

01 机构介绍

“自然学校 • 德国”(Naturschule Deutschland[2][h]) 大约在30年前成立于弗莱堡,是一家由民间社团自办的专门针对自然教育议题开展相关专业知识教育和技能培训的机构。发起人说他们是出于对自然的“热情、正念和对所有生命的尊重”而成立了这所自然学校,关注“自然、人、教育”三个主题,强调“从自然中学习和与自然一起学习”、“个人能力与再教育”、“从整全学习经历中获得专业知识”,目标是促成人与自然的连结,培养有自然意识、社会责任和生态行动的人。

[2] 原名为“自然学校• 弗莱堡”(Naturschule Freiburg e.V.),近期更换为目前的新名称“自然学校• 德国”。

“自然学校 • 德国”目前设有弗莱堡、哥廷根、斯图加特和艾费尔四个办公室,运作经费主要来自会员费、课程收费和捐助。机构人员目前由三位理事,六名全职老师以及数十位合作老师组成。老师们的专业背景主要集中在生物学、教育学、森林教育、自然教育、社会教育、药用植物、自然疗愈、个人辅导、荒野训练等领域,也涉及环境教育、再教育、野生动植物、自然艺术、园艺、瑜伽、神话故事和自然传说等领域,均是经验丰富的资深专家。

02 专业课程、培训与服务

“自然学校 • 德国”为希望从事自然教育(如成为自然引导员)的成人提供短、中、长期的再继续教育课程和培训。培训课程既有自然学校既定设计的课程,也可以根据受培训者本人的兴趣和需求定制针对个人的培训计划。无论是哪一种方案,受培训者都是通过在自然环境中的直接体验接受培训练习,他们可在众多的备选科目中选择自己感兴趣的内容,例如森林导讲,野生植物导讲,野生动物讲解(动物声响、猎物、跟踪等),野生草本、植物知识,药用植物知识,草本饮食知识,素食营养,景观治疗,水环境教育,环境教育(气候保护、公平贸易),自然教育中的活动设计、组织、交流能力(面对儿童、混龄、成人、家庭、公司客户等),荒野生存,自然探险,自然导览,自然艺术,自然创意设计,园艺设计,传统手艺,故事讲述,自然仪式等等。

另外,受培训者还可以在众多自然环境条件中(森林、湖泊、河流环境等),选择自己感兴趣的环境进行体验、培训和学习。结束培训课程后,受培训者将获得结业证书,以及详细而有价值的培训资料做为回顾和补充。

照片来源:Naturschule Deutschland网站

对于自己在自然教育领域的兴趣或定位尚不清晰的个人,“自然学校 • 德国”也提供相应的咨询服务,包括相关能力评估、职业规划建议等。例如帮助个人结合自己过去的学院专业背景(生物、地理等)规划适合本人的再教育计划,将自己的专业知识在这个过程中转化成自然教育所需要的内容和形式。同时,由于自然教育的培训参与过程是一个不消耗人,而滋养人的过程,“自然学校”充分利用行业内的各种丰富资源,在专门的自然教育职业技能培训(核心业务)之余,也为前来咨询的个体提供面向个人发展的辅导和建议。这些辅导和建议不一定和职业规划有关,更多是关注个人的成长。

笔者认为,像“自然学校 • 德国”这样职业培训机构的功能已经远远超出一般意义上职业培训,也不同于一般意义上的自然教育培训,而是两者的结合,这种结合即使在德国这个以职业教育闻名的国家也相当独特。以前我们常听说德国技能学校在工业零件、机械设备、精细产品等方面经验丰富,而这所倡导“自然、人、教育”的培训机构的尝试真是闻所未闻,非常新颖。可是,同时,笔者又似乎觉得这样的结合非常合情合理,也许,每位受益于自然滋养,参与过自然教育的培训者和受培训者更能体会其中的道理。也许吧。

03 “自然学校• 德国”的网络发展

经过三十年的发展,“自然学校 • 德国” 无论在机构内部还是在外部伙伴之间,都建立了有效的合作网络。在机构内部,以四个办公室为据点,“自然学校 • 德国”把各地分散的个体自然教育从业者的资源综合起来;在机构外,“自然学校”的合作网络由三部分组成:自然教育相关领域机构、非自然教育领域的合作机构(成人教育机构、艺术机构、特殊人群服务机构等等)、全国各处自然教育户外培训地点(森林公园、湿地、保护区、湖区等)。

案例二 森林幼儿园

01 发展背景简述

有关“森林幼儿园”最初可追溯的源头是由一位丹麦妈妈(Ella Flatau)开始的。在20世纪50年代,她和朋友们开始有意识地在森林环境中培养和启发她们的孩子,成为森林幼儿园的雏形,而到了20世纪70年代,森林幼儿园已遍布整个斯堪的纳维亚半岛各国。德国的第一家森林幼儿园出现在1967年,但直到20世纪90年代德国政府开始资助一家位于Flensburg的森林幼儿园之后,德国的森林幼儿园数量才开始迅速增长。据称德国目前有1500多家森林幼儿园,在“全德自然和森林幼儿园联合会”(Bundesverband der Natur- und Waldkindergärten in Deutschland[i])的网站上,有7家弗莱堡的森林幼儿园登记在册。

大体上,德国森林幼儿园的出现以及全社会开始重视自然教育的时间发生在20世纪70、80年代,也就是德国社会开始对一系列环境问题进行反思的年代。因工业发展,70、80年代德国黑森林地区曾因酸雨等因素造成森林大面积死亡,公众对生态的关切程度日益增大。1986年,受切尔诺贝利核事故的影响,随风漂移的核爆粉尘对德国的自然环境和民众健康造成了切身伤害。森林中因核辐射微尘污染而无法食用的蘑菇,让德国人,尤其是年轻父母们开始认真反思核能的危害和弊端,他们开始关注自然与人的关系,认识到保护自然对人类健康和发展的重要意义,也意识到传授自然知识的重要性以及让儿童亲近自然的必要性。

02 活动理念

“森林幼儿园”的倡导者们相信,儿童可以在自然活动中发展出自己的边界感,并建立起他们自己的边界意识。孩子们也可以在自然中练习各种运动能力,并通过在自然中的游戏、玩耍和运动体验, 学习使用和调动自己身体的各类感观。通过观察植物和动物的生长,森林幼儿园的孩子们可以学习到有关生物、生态、生命的各种知识。在自然中的教育,为孩子们提供了观察和感受四季的变化的机会,使他们认识了生态群落的相互关联,也懂得了如何欣赏这些变化与联系。

03 “小小霍比特人” 森林幼儿园

大约十五年前,一些弗莱堡的中产家庭因对自家孩子教育理念的需求,自发组织成立了“小小霍比特人”(Die Kleinen Hobbits[j])森林幼儿园。最初,幼儿园提供周一到周五,从早到晚的儿童看护,儿童年龄在2-6岁之间,后来他们开始接收6-10岁的儿童。幼儿园有1-2位全职老师,另外还有约10名兼职老师,包括本案例的信息提供者Patrick老师。每位兼职老师每次活动负责带领固定的一组孩子,通常约10名小孩组成一个组,同时,出于安全考虑,每次活动必有一名家长跟随协助。在Patrick负责的小组里有11名年龄在6-10岁之间的孩子,3个男孩,8个女孩。他每周一下午带领这些小朋友进行3个小时左右的自然活动,活动内容由Patrick自行设计安排,包括常见的动植物学习和鉴别活动,爬树攀援活动,为青蛙修筑森林小池塘活动,森林农耕苗圃活动,甚至烧烤活动等等。

图片来源:“小小霍比特人” 森林幼儿园网站

图片来源:“小小霍比特人” 森林幼儿园网站

这些活动的设计依据环境、季节变化由他自己挑选,例如青蛙产卵的季节到了,就带领孩子们修坝筑池塘,或在太阳大、阳光好的夏末时节,他会按自己的心情为孩子们安排一次野炊活动。总之,所有这些自然活动的唯一目的是为孩子们提供与自然接触的机会,鼓励他们增加在自然环境中的停留时间。除了日常的活动,“小小霍比特人” 森林幼儿园也组织大约1-2周的暑期夏令营活动,为那些非常驻的儿童提供自然体验和游戏活动,通常每周一至周五,每天早上有半天活动时间。

“小小霍比特人”森林幼儿园的家长们多为从事医生、律师、工程师、老师等职业的中产或高产收入者,幼儿园的所有支出,包括专职和兼职老师的工资,都来自家长们为自家孩子所付“学费”。由于每年参加该幼儿园的儿童人数不同,所以学费并不是固定的,所以Patrick没能提供有关该幼儿园学费的具体信息[3],但他提到了自己作为兼职老师的报酬,每周一下午3小时,每月四个下午的工作量,他能获得200欧元/月的兼职报酬。另外他介绍说,每年暑假的2周夏令营活动收费为每人每天6-12欧元,这样的收费标准是为了照顾家庭条件比较有限的孩子。尽管前面介绍说德国有大量自然教育的人才储备,但若落实到每个具体的工作点上,相关人才还是相对有限或缺乏的,Patrick说他们幼儿园的老师人手不够,其中一个制约因素和酬劳有关。

[3] 笔者从综合信息估计,可能每童每年约1500-2000欧元入园费。

“小小霍比特人”森林幼儿园的部分孩子和老师 照片来源:Patrick

“小小霍比特人”森林幼儿园的部分孩子和老师 照片来源:Patrick

因为比较有限的酬劳,老师们在森林幼儿园工作的原因更多是因为兴趣,真正支持他们生活的是其它工作收入。例如Patrick, 他同时在另一所公立学校做半职老师,另外的同事,有的在其它幼儿园做专职老师,有的从事电脑销售工作,或其它职业。关于老师们的专业背景,森林幼儿园在招募时并没有严格的规定。Patrick本人有五年的园艺专业学习背景并有二十年自然活动的带领经验,其它兼职老师有一部分是生物学、生态学的教育背景,另一些兼职老师有相关手艺如木工,还有一些老师的专业背景可能与自然、生态、环境毫不相关,比如刚才提到的从事电脑销售工作的老师,他是电脑专业背景的,仅仅因为他喜欢带着孩子们到自然中去玩耍,所以申请了幼儿园的工作,遇到这种情况,在经过家长团和其他同事的面试认可后也可以录用。

像“小小霍比特人”森林幼儿园这样的师资结构其实也是很多其它自然教育机构的情况,好在德国社会就业环境相对宽松、灵活,个人可以选择不同工作之间的工时组合,比如8:2,5:5,4:6等等,这样就为部分低薪的自然教育从业者提供了增加不同收入来源的可能性。此外,德国政府的失业补助系统相对成熟,若遇到工作转换期或其它非就业状态,德国公民可向政府申请为期半年的生活补助,补助金额不详。

“全民参与”的自然教育

基于对弗莱堡自然生活的日常观察,结合本文中介绍的自然教育案例,笔者认为德国的自然教育经验有一种“全民参与”的社会氛围:具有自然意识、生态视野和创造力的个体,自主而活跃的市民社会,积极的绿党政治,渗透式的环境教育,有效运作的政府系统与环境政策,以及全民对于“人与自然”关系的基本共识,使得德国社会从整体上呈现出一种生活化、常态化的自然教育环境,各个系统之间交互穿插、彼此借鉴、互相支持。

城市里,在日常生活之中,在各种细节之处,创造出全民“与自然接触”的机会,前面提到的有意控制规模的城市空间,居民社区随处易见的自然游乐场(沙坑、攀援设施、非塑料器械、原木质设施、自然步道、水景观),散落在公共空间里的实验农圃,保留自然河岸和植被的穿城河道,城市各处最大限度保留下来的自然、半自然景观,无处不在彰显规划者和享用者的自然意识与态度;城郊山林乡野间,不经意的驿站歇脚点饮水处,不一定提供了有多么了不起的自然教育内容,但却为来此亲近自然的人们提供了方便。

黑森林 照片来源:网络

还有像“黑森林协会”这样服务黑森林地区休闲旅行运动的协会组织,通过邀请志愿者探查并维护沿路自然徒步设施、标牌简介等,在无意中为自然教育的参与者们提供了最基础的支持系统。

关于“全民参与“的自然教育,笔者想用另一个在弗莱堡的亲身经历做例子,说明这种无处不在的,非常德国式的,令人感动的,有关自然教育的可能性。笔者某日在经常慢跑的森林小径边发现了一些新制作的用小原木并排搭成的供徒步的路人歇脚小憩的吊床和躺椅,凑近一看,手工完整,每个步骤一丝不苟,绳索与每根小原木之间的连接处,绳索与每一棵支撑吊床的榉树树腰的连接处,每个细节都即考虑了人的舒适度,也照顾到树的生命,所应用的小工艺不至于让树干树皮在绳索累日的摩擦下受到任何损伤,再移步向右,发现不远的高处还有一堆叠放整齐的圆木棒,每段木的横切面都钻满了密集的小孔,哦,新搭的昆虫旅馆,赞!我当下猜测一定是某些经常在附近作业的林业人员的杰作,还蛮有人文关怀和生态关怀的嘛,我心赞道!

后来跑步再经过此处,真相揭晓:一群有唐氏综合症特点的小男生在一位体态干练穿着类似林业工装的胡子大叔的带领下,正围在一辆迷你小卡车后面往车下卸工具,铲啊,锹啊,锯子啊,看得出他们的熟练。我稍缓跑步节奏,冲着他们挥手喊“Hallo!”,小男生们也大声回应我“Hallo!”。开心!在天主教治下的弗莱堡,遇见“特殊人群”是平常的,但能遇到一群在森林里做手工,练习劳动技能的“特殊儿童”还是让我小惊喜大感动。

我的惊喜是有道理的,感动也是有来由的。事实证明,男孩们制作的吊床和躺椅在森林徒步者中大受欢迎,每次我跑步经过,常常看见大人小孩躺在上面享受的样子,孩子们尤其喜欢,而不远处的昆虫旅馆,也飞涌着准备归巢的蜜蜂、昆虫!那么问题来了,男孩们在胡子大叔的带领下,在森林里参与手工和劳动的过程算不算自然教育?这正是笔者眼中的自然教育,即,自然教育服务所有与自然真诚友善互动的人,包括这群“特殊儿童”,帮助他们在人与自然互动中获得技能,得到滋养,让他们作为自然人的潜能静静展现,成为不只接受关爱也可以回馈关爱的人。我为自己在不经意间见证这样包含着“人与自然关系、人与人关系,以及个人成长”的自然教育惊喜,为男孩们的工作,为胡子大叔的工作感动! 这样的自然教育谁都没有被落下,连“特殊小朋友”也被关照和考虑到。

对中国自然教育的借鉴意义

七年前,笔者交接完当时在国内的最后一份工作——将英文纪录片《The Vanishing of Bees(2009)》翻录成有中文字幕的《消失的蜜蜂》,来到德国学习环境专业,由于刚从翻录纪录片的工作中了解到有关全球蜜蜂大量消失的事实,于是在生态课上遇见教授昆虫学的德国教授,就按捺不住好奇,兴匆匆的上前询问有关“蜜蜂消失”在德国的情况,但让人扫兴的是,昆虫学教授回答“德国没有蜜蜂消失的问题,野外监测显示我们的蜜蜂很正常”,既然专业的昆虫学教授都这么认为,就更别提普通大众,七年前的德国,大家还没有对正在消失的蜜蜂事件开始重视。而七年后的今天,在笔者即将结束德国求学的时候,德国社会开始严肃地讨论起蜜蜂和传粉昆虫消失的问题,因为经科学家多年研究,终于用数据证实了野生蜜蜂大量消失的事实。

笔者累述上面这段经历,是想说,中国的环境机构在七年前就已经敏锐的警惕到蜜蜂消失的危险,并有意识的把相关信息作为“自然教育”资料介绍到国内。其实笔者想说,中国很多的环境类工作,包括自然教育,已经做得非常好了!相关的从业人员和参与者对自己领域的热爱、关注、知识储备、经验以及创造性也非常了不起!结合中国自己的生态、地理、历史、文化、人文环境,在地化地耕耘自己所在社区、城市、乡村、保护区的自然教育试验田,保持对自然敏锐的观察和持久的连接,就是自然教育最好的方式。对于国外自然教育经验的借鉴,以笔者陋见,非常不重要!(哈哈,自己打脸,之前介绍的德国案例,统统作废!只能当故事看看)毕竟,每个国家的自然、社会和历史条件都很独特,细枝末节的借鉴如果不能与整个国家和社会环境的调整结合起来,效果有限。

以德国案例来说,如果没有悠久的森林文化,没有学校系统的参与,没有政府各个层级系统的配合,没有全社会对自然价值的共识,仅靠市民力量组织起来的自然教育一定不是今天的模样,仅依靠家长和自然热爱者参与的自然教育做起来一定也很辛苦。仅安全方面的支持系统,就让德国自然教育从业者工作起来轻松很多,家长也是相对放心的,学校也是配合的,整体的社会环境是安全的[4]。

[4] 德国难民危机和相关安全隐患问题,不是本文的考虑范畴。

如果非要说点什么可以借鉴之处,

笔者认为有三点可以参考:

-

第一,虽然自然教育可以仅仅被理解为“利用自然的环境和要素培养个体身心灵健全发展的途径”,而忽略掉它“关注环境议题,回应环境问题,培养解决环境问题的行动力”的一面,且国内很多近年发展起来的自然教育机构也的确是以个体(特别是儿童的)成长这个角度进入自然教育领域的,但德国案例告诉我们自然教育需要同时关注培养人(包括儿童)的“自然、生态意识”和“环境、社会视野”,要从关注社会整体环境公益的角度培养人的责任感,这样的自然教育才有持久的生命力。

-

第二,把自然教育作为职业教育、再继续教育和终身教育的一部分来理解,像“自然学校 • 德国”这样把自然教育作为一种职业培训,为有志于从事这份事业,或仅仅是出于兴趣的朋友,提供职业技能培训机会;

-

第三,建立自然教育的立体合作网络,以合作者而非竞争者的角色对待同行业伙伴。其实都是多余的话,因为这些正是“全国自然教育论坛”一直在致力的工作!

中国的自然教育应该是不一样,独特的,是继承了中国传统的“人与自然”思想,且又吸收了现代生态知识和自然意识里面各自优质的内涵;中国的自然教育可能注定是不一样,虽然目前的中国社会依旧处在“人对自然肆意消耗,人与人相互竞争内耗,个体也不停耗损自己的内在”的状态,但一个充满全面内耗的社会终究是不能持久的,它一定会回归到一个正常社会该有的样子,虽说回归的过程是缓慢艰难的,但如果在这条回归之路上有像“自然教育”这样不仅不内耗,还播撒种子,不断生发出正向力量的事业助力,那么中国的自然教育会起到远远超过通常“自然教育”目的之外的作用,并呈现出与任何其它地方的“自然教育”不一样的价值和意义。

后记

非常感谢全国自然教育网络行业研究专业委员会的约稿邀请,如果不是因为写这篇稿子而做的信息挖掘和整理工作,笔者一定会错过很多有关德国自然教育的有趣案例和宝贵经验。写完这篇稿子,有一种白白浪费在弗莱堡生活的这些年的感觉,明明就在身边的资源被完全错过了。自然教育是笔者一直的热爱,已经错过“全国自然教育论坛”的精彩讨论许多年,今年依然不能现场参加在家门口举办的论坛,所以能被邀请以献稿的方式参与论坛感觉很荣幸,好开心!感谢Patrick的信息、照片和线索贡献,感谢小红、周老师、保华的沟通与鼓励,受益良多,合掌,感恩!!(全文拼写、表达失误之处,望谅!)

——刘杨

2018年11月8日

本文转自微信公众号“自然教育论坛”